탄력적 근로시간제

어떤 근로일, 어떤 주의 근로시간을 연장시키는 대신에 다른 근로일, 다른 주의 근로시간을 단축시킴으로써, 일정 기간의 평균 근로시간을 법정근로시간(1주 40시간) 내로 맞추는 근로시간제입니다.

2주 이내의 단위기간을 정한 탄력적 근로시간제는 취업규칙에서 정할 수 있고, 3개월 이내 또는 3개월 초과 6개월 이내의 단위기간을 정하는 경우 근로자 대표와의 서면 합의가 필요합니다.

근로기준법

제51조(3개월 이내의 탄력적 근로시간제)

① 사용자는 취업규칙(취업규칙에 준하는 것을 포함한다)에서 정하는 바에 따라 2주 이내의 일정한 단위기간을 평균하여 1주 간의 근로시간이 제50조제1항의 근로시간을 초과하지 아니하는 범위에서 특정한 주에 제50조제1항의 근로시간을, 특정한 날에 제50조제2항의 근로시간을 초과하여 근로하게 할 수 있다. 다만, 특정한 주의 근로시간은 48시간을 초과할 수 없다.

② 사용자는 근로자대표와의 서면 합의에 따라 다음 각 호의 사항을 정하면 3개월 이내의 단위기간을 평균하여 1주 간의 근로시간이 제50조제1항의 근로시간을 초과하지 아니하는 범위에서 특정한 주에 제50조제1항의 근로시간을, 특정한 날에 제50조제2항의 근로시간을 초과하여 근로하게 할 수 있다. 다만, 특정한 주의 근로시간은 52시간을, 특정한 날의 근로시간은 12시간을 초과할 수 없다.

1. 대상 근로자의 범위

2. 단위기간(3개월 이내의 일정한 기간으로 정하여야 한다)

3. 단위기간의 근로일과 그 근로일별 근로시간

4. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

제51조의2(3개월을 초과하는 탄력적 근로시간제)

① 사용자는 근로자대표와의 서면 합의에 따라 다음 각 호의 사항을 정하면 3개월을 초과하고 6개월 이내의 단위기간을 평균하여 1주간의 근로시간이 제50조제1항의 근로시간을 초과하지 아니하는 범위에서 특정한 주에 제50조제1항의 근로시간을, 특정한 날에 제50조제2항의 근로시간을 초과하여 근로하게 할 수 있다. 다만, 특정한 주의 근로시간은 52시간을, 특정한 날의 근로시간은 12시간을 초과할 수 없다.

1. 대상 근로자의 범위

2. 단위기간(3개월을 초과하고 6개월 이내의 일정한 기간으로 정하여야 한다)

3. 단위기간의 주별 근로시간

4. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

선택적 근로시간제

일정 기간(1월 이내)의 단위로 정해진 총 근로시간 범위 내에서 업무의 시작 및 종료시각, 1일의 근로시간을 근로자가 자율적으로 결정할 수 있는 근로시간제입니다.

1개월 이내의 정산기간을 정하여 선택적 근로시간제 도입하기 위해서는 근로자 대표와의 서면 합의가 필요합니다.

근로기준법

제52조(선택적 근로시간제)

① 사용자는 취업규칙(취업규칙에 준하는 것을 포함한다)에 따라 업무의 시작 및 종료 시각을 근로자의 결정에 맡기기로 한 근로자에 대하여 근로자대표와의 서면 합의에 따라 다음 각 호의 사항을 정하면 1개월(신상품 또는 신기술의 연구개발 업무의 경우에는 3개월로 한다) 이내의 정산기간을 평균하여 1주간의 근로시간이 제50조제1항의 근로시간을 초과하지 아니하는 범위에서 1주 간에 제50조제1항의 근로시간을, 1일에 제50조제2항의 근로시간을 초과하여 근로하게 할 수 있다.

1. 대상 근로자의 범위(15세 이상 18세 미만의 근로자는 제외한다)

2. 정산기간

3. 정산기간의 총 근로시간

4. 반드시 근로하여야 할 시간대를 정하는 경우에는 그 시작 및 종료 시각

5. 근로자가 그의 결정에 따라 근로할 수 있는 시간대를 정하는 경우에는 그 시작 및 종료 시각

6. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

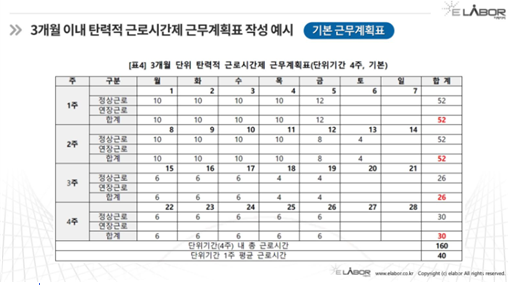

탄력적 근로시간제 근무계획표 작성 예시

만약 탄력적근로시간제를 도입하지 않았다면 1주차와 2주차에 40시간을 초과하는 12시간에 대해서는 연장근로수당이 지급되어야 합니다.

그러나 탄력적근로시간제를 도입한 경우 단위기간의 평균 근로시간은 40시간이므로 연장근로수당을 지급하지 않는 것이 가능합니다.

탄력적 근로시간제에서의 연장근로

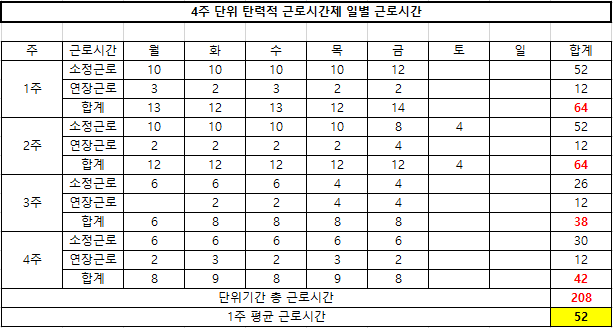

탄력적 근로시간제를 도입하였다고 하더라도 연장근로가 발생하는 경우가 있습니다.

1주 52시간 이하까지는 단위기간을 평균하여 40시간만 넘지 않는다면 연장근로수당의 지급 대상이 아니나, 탄력적·선택적 근로시간제에서는 52시간에 더하여 1주 12시간 한도로 최대 64시간까지 연장근로가 가능하기 때문에 52시간 초과 ~ 64시간 이하 근로시간에 대해서는 연장근로수당을 지급하여야 합니다.

근로기준법

제53조(연장 근로의 제한)

② 당사자 간에 합의하면 1주 간에 12시간을 한도로 제51조 및 제51조의2의 근로시간을 연장할 수 있고, 제52조제1항제2호의 정산기간을 평균하여 1주 간에 12시간을 초과하지 아니하는 범위에서 제52조제1항의 근로시간을 연장할 수 있다.

이 때 ①단위기간을 평균한 1주 간의 근로시간이 40시간 초과, ②특정주의 근로시간이 52시간을 초과하거나 특정일의 근로시간이 12시간 초과(①과 중복되는 시간 제외), ③서면합의로 정한 단위기간의 근로일 및 근로일별 근로시간 초과(①, ②와 중복되는 시간 제외) 중 어느 하나에 해당하면 연장근로수당 지급 대상이 되는 연장근로가 됩니다.

위 예시에 이를 적용하여 계산하면 다음과 같습니다.

① 단위기간을 평균한 1주간의 근로시간 중 40시간 초과분

: 12시간

② 특정 주 52시간, 특정일 12시간 초과분

: 12시간(1주)+12시간(2주)

③ 서면합의로 정한 단위기간의 근로일 및 근로일별 근로시간 초과분

: 12시간(1주)+12시간(2주)+12시간(3주)+12시간(4주)

①,②,③의 중복되는 시간을 제외하면, 연장근로수당 지급 대상인 연장근로는 총 48시간입니다.

정산기간을 월 단위로 하면 월 법정 근로시간을 어떻게 정할까? (예 : 1개월)

위와 같이 정산기간을 주 단위로 정하는 경우에는 이러한 문제가 발생하지 않으나, 월 단위로 단위기간을 정하는 경우에 단위기간의 총 법정근로시간을 산정하는 방법이 문제됩니다.

예컨대 2022년 3월에 1개월 단위의 탄력적근로시간제를 도입한다고 할 때, 다음 두 가지 방식이 있습니다.

(방법1) 40시간 x 정산기간의 주수(정산기간의 총 일수/7)

= 40시간 x 4.428571(31/7) = 177.1429 시간

(방법2) 8시간 x 정산기간의 소정근로일

= 8시간 x 21일 = 168시간

9시간의 차이가 납니다.

이러한 경우에 단위기간의 법정근로시간 계산방식에 따라서 연장근로수당 지급 대상인 소정근로시간이 달라지거나 법정 연장근로시간한도를 위반 여부가 달라지는 등의 문제가 발생하여 현장의 혼란이 있었습니다.

이와 관련하여 고용노동부(임금근로시간과)는 2021.3.16. 행정해석의 변경으로 선택(탄력)근로시간제에서 정산단위기간의 법정근로기간을 산정하는 방식을 (방법1)로 통일하였습니다.

노동부 매뉴얼을 참고하여 제작한 근로자대표 서면합의서입니다.

'노동 > 노동법 실무' 카테고리의 다른 글

| [노동법 실무] 내 연차 제대로 계산하는 법 & 연차 촉진 제대로 하는 법 (0) | 2023.06.15 |

|---|---|

| [노동법 실무] 이행강제금의 취소나 감액은 가능할까? (0) | 2022.09.14 |

| [노동법 실무] 근로자의 날(노동절) 노무관리 (0) | 2022.05.01 |

댓글